2025 台北自行車展已於 3 月 29 日落幕,雖然我僅參與了第一天,但在短短的時間內,仍對自行車產業的現況與未來有不少觀察與想法。

本篇文章將從三個面向切入這次展會觀察:參展廠商的組成與變化、新品發表趨勢,以及永續發展議題在產業中的演進。希望能帶給關心自行車產業的讀者更全面的視角與深入的洞察。

中國勢力加速進場,改變自行車產業結構?

台北展出現更多「中國味」

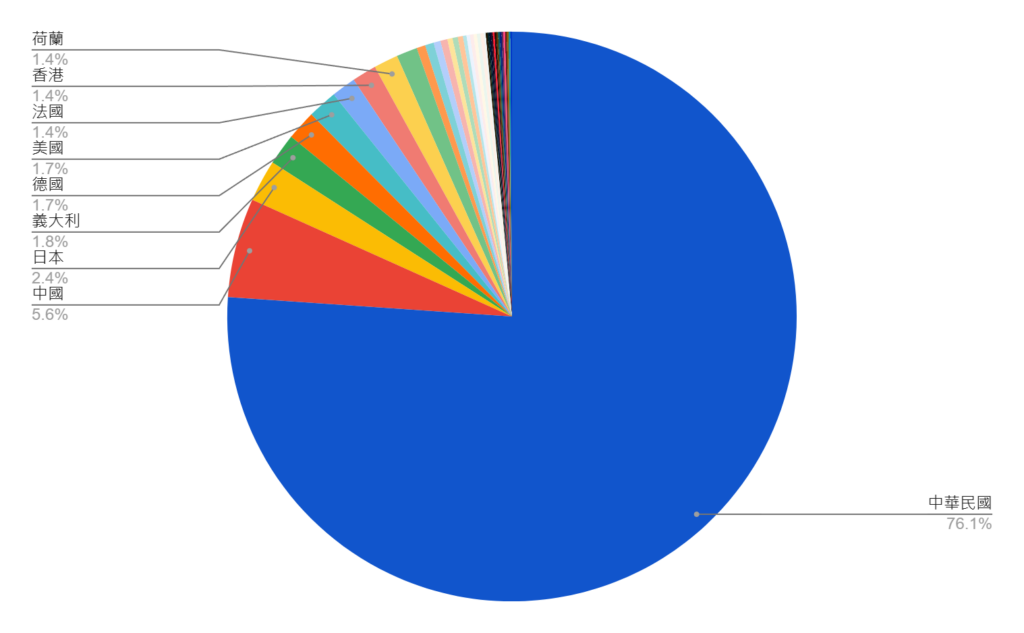

今年展會明顯感受到中國參展商與參觀者人數增加。根據官方數據顯示,參展廠商的前三大來源分別為:

- 台灣:76.1%

- 中國:5.6%

- 日本:2.4%

雖然中國比例看似不高,但從現場觀察,中國品牌的存在感與參與度已有明顯提升。

新興中國品牌進軍海外市場

包括中國變速器品牌 藍圖 L-Twoo、整車品牌 CAMP 坎普 等紛紛跨海參展,並在台灣尋求經銷合作,顯示中國品牌正在積極拓展外銷市場。

雖然這些產品在設計上仍可見國際大廠的影子,但其高性價比的策略,確實具備吸引力,也可能對 Shimano 與 SRAM 等傳統變速器巨頭帶來競爭壓力。

歐美買家減少,展會重心轉移?

相較以往,今年歐美訪客明顯減少,或許是為避免壓力下單,或將重心轉向即將登場的五月上海自行車展。這不僅可能反映出歐美市場的保守態度,也暗示未來展會重心可能出現轉移。

台灣產業競爭力下滑?

隨著中國品牌技術與製造能力的進步,台灣自行車產業的競爭優勢正逐漸被稀釋。中國品牌不僅透過內銷市場快速擴張,也開始贊助國際賽事,如喜德盛贊助 Tour de France 車隊,進一步推升國際能見度。

今年台北展期間,自行車相關類股表現低迷,部分品牌遭遇營運困難,例如 Specialized 在會場上遭舉紅布條抗議拖欠工資,Merida 也公告認列 30 億台幣投資損失,顯示整體產業景氣仍處於震盪階段。

電動輔助自行車成展會亮點,真的是未來出路?

電動車產品遍地開花,E-Bike 成主角

本次展會特別在二館四樓設立電動輔助自行車專區與試乘區,但其實從一館一樓與四樓,幾乎每個展區都能看到 E-Bike 的身影。

疫情期間因政府補助而快速成長的電動輔助自行車,雖然近兩年需求下滑、庫存壓力仍在,但依然是各大品牌發力的重點。

跨界參與者積極卡位

除了傳統車廠,包括宏碁、台達電等科技與電能產業也積極投入 E-Bike 市場,展示電控、馬達與軟體整合應用。相較傳統單車,E-Bike 的軟硬整合潛力更大,確實為產業帶來新動能。

不帶電的創新:SRAM 登場新作與輪徑新話題

在傳統自行車領域,SRAM 推出全新 Eagle 90 與 Eagle 70 登山車變速套件,屬於 T-Type 系列的平價版,可對應 UDH 架構,也顯示 SRAM 並未完全放棄機械式與中價位市場。

此外,展場中也出現 32 吋輪圈與輪胎規格,引發玩家討論。儘管理論上對越野性能有提升,但在剛性、避震車架設計的困難與未來可能普及程度方面仍有待觀察。

永續發展趨勢延燒,自行車品牌如何回應 ESG?

各品牌積極推出 ESG 相關產品與概念

永續發展已成全球趨勢,自行車產業也不例外。今年台北展上可見多家廠商推出與 ESG 結合的創新產品,包括:

- GIANT:發表使用回收碳纖維製作的兒童平衡車 PRE RCARBON,並推出品牌永續標章

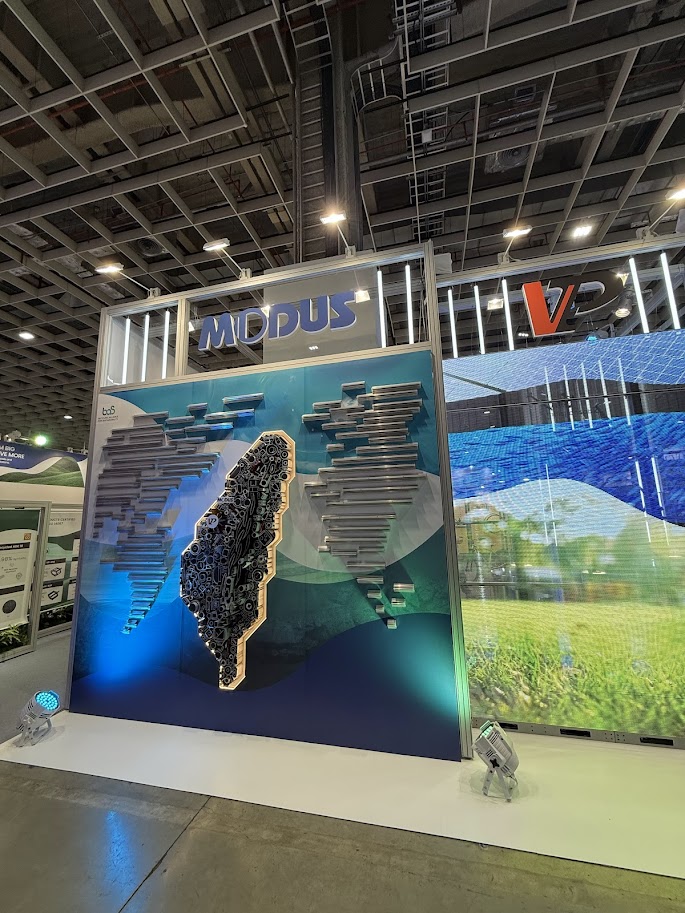

- 鋐光:以邊角料打造台灣展示牆

- MAXXIS、Igus:展示以海洋廢料製成的輪胎與塑料件

- 永豐餘子公司 捷比達:推出全紙自行車包裝箱,並榮獲 Taipei d&i Award 金質獎

這些案例不僅讓品牌創造話題,更有助於吸引關注永續價值的消費者。

儘管本次自行車展的參觀時間有限,但觀察所得令人深思。隨著全球市場快速變動,中國勢力加強、電動車競爭白熱化,以及永續發展壓力,對於傳統品牌來說都是挑戰也是機會。

在產品策略上,品牌需更靈活地因應不同區塊的市場需求變化;在品牌形象上,更應持續深化對 ESG 的落實,回應市場與環境的期待。

誠如 GIANT 與 Merida 高層預估,希望自行車市場能於今年第三季逐步回穩,但這前提是,產業能夠適應新結構、創造新價值。

我們拭目以待,也希望台灣自行車產業能在這場全球競爭中找到新的定位與突破口。

延伸閱讀:

2025上海自行車展,透過網路資訊總整理!:2025上海自行車展鍵盤觀展心得-持續內卷的市場!歐美品牌都在等中國動了沒?